山东省农村居民点转型的空间特征及其经济梯度分异研究

鲁网9月16日讯 为探究农村居民点转型的空间结构及其与经济发展的关联性,本文以山东省为例,基于农村宅基地转型的理论假设与测度方法,运用空间关联分析方法研究农村居民点转型的空间布局和集聚特征,并以人均GDP作为特征指标划分各县级行政区的经济发展梯度,从省级全域层面和“点、线、面”特征单元综合的角度,揭示农村居民点转型与经济发展的相关性及其耦合关系。结果显示,在空间分布上,山东省2005~2014年农村居民点转型指数呈现西高东低和南高北低的态势;在全局趋势上,Moran’s I指数达到0.6317,说明农村居民点转型存在显著的空间集聚现象;在局部趋势上,农村居民点转型的热点区和次热点区集中分布在鲁西黄泛平原、鲁西南淮河平原以及鲁中沂蒙山区,次冷点区分布在次热点区外围,冷点区分布在胶东丘陵地区和鲁北黄河三角洲地带;在相关性分析上,农村居民点转型与经济发展水平具有明显的数理统计相关性和空间耦合性,无论是全域层面还是特征单元,农村居民点转型均表现出从低级到高级经济梯度的递减规律、且乘幂变化趋势显著。本文探索了农村居民点转型的空间特征,弥补了土地利用转型空间性分析的不足;同时研究结果也较好地验证了前人提出的理论假设。

关键词:土地利用转型;农村居民点;经济梯度;空间关联分析;山东省

土地利用转型(LUT,Land Use Transition)属于全球土地计划(GLP,the Global Land Project)涉及的主要科学问题之列,通常是指一个国家或区域在特定的经济和社会发展阶段,对应于土地利用形态的变化。它具有非空间和空间两种表现形式,前者表现为某一土地利用类型在该国家或区域土地面积中所占的份额,后者则指各个土地利用类型在地域空间上的分布、排列和组合特征。土地利用转型最早由英国利兹大学的Grainger在其研究以林业为主的区域土地利用时提出,他认为林地面积不可能一成不变,必然存在一个转折点,在这个点上林地覆被停止降低并开始增加,但其速度受国家社会经济水平和有关政策的约束,并且该观点也被北美、欧洲、亚洲等多个国家的大量研究所证实。随后,Lambin和Meyfroidt于2010年提出了土地利用转型的基本研究框架,认为土地利用转型是一个非线性过程,其格局并非固定不变,且存在明显的尺度效应,转型的动力主要源于内在生态系统产品与服务供给的下降和关键资源的枯竭、以及外在的社会经济变化和土地决策管理革新。结合国外经验,我国学术界也积极响应GLP项目,成立了土地变化科学工作组(CNCIGBP & CNCIHDP-LCS)和GLP北京办公室,构建了符合中国实际的理论和方法体系,开展了城市空间转型、农村建设用地转型和耕地转型等某种土地利用类型或区域性土地利用转型研究,还有一些土地利用转型与城乡发展关系、土地利用转型的生态环境和社会效应以及土地利用转型机制探测等研究成果在颇具国际影响力的学术期刊发表;另外,国家自然科学基金委员会在2011年将“土地利用转型”纳入“乡村土地利用与配置”研究方向的关键词之一,并在2002~2016年资助了20项以“土地利用转型”为主题的研究项目[27];2014年国际权威学术期刊Land Use Policy出版的“中国土地利用政策”专刊中也专门设置了“土地利用转型”专栏,这表明我国土地利用转型研究逐渐成熟,并形成了一系列富有成效的系统理论和方法,为农村居民点转型分析提供了的重要支撑。

农村居民点是农村地区广泛存在且十分重要一种土地利用类型,其转型的实质也是LUCC表现形式之一。而当前的已有研究主要集中在农村居民点变化及其驱动力、农村居民点集约利用评价以及农村居民点整治等方面,关于农村居民点转型只有龙花楼研究员较早的开展了农村宅基地转型研究,他提出了具有开拓性的农村宅基地转型理论假设和一般规律,也是本文的理论基础。但受研究尺度和数据等因素影响,一方面该理论假设自提出后鲜有研究对其进行实证性探讨,另一方面该研究主要侧重于土地利用转型的非空间性表达,尚缺乏对土地利用转型的空间性探索。基于此,本文以山东省为例,以县级行政区(含县、市辖区、县级市)作为基本单元,探讨农村居民点转型的空间结构,并通过经济梯度划分和全域与特征单元的综合分析,研究农村居民点转型与经济发展的耦合关系,在验证前人农村宅基地转型理论假设的同时,丰富土地利用转型的方法体系。

研究区概括与数据来源

山东省位于中国东部沿海,黄河下游,在34°22.9′N~38°24.01′N、114°47.5′E~122°42.3′E之间。境内海拔2m~1532.7m,中部山地突起,西南、西北低洼平坦,东部缓丘起伏,分属黄河、淮河和海河3大流域。山东省属暖温带季风气候,年平均气温11℃~14℃,年平均降水量550mm~950mm。2014年,全省常住人口9789.43万人,土地总面积15.8×104km2,2007-2014年山东省经济总量居稳居全国第3位,省内东、中、西部的经济梯度差异非常明显,也是全国经济发展的一个缩影。据国土资源部门统计显示,“十一五”和“十二五”期间,受土地利用总体规划的严格控制和城乡建设用地增减与土地整治项目的不断实施,山东省农村居民点用地发生明显变化,总量上由2005年的120.5×104hm2增加到2011年的123×104hm2后又降低到2014年的121.5×104hm2,表现为先增后减之势;占建设用地面积比重上由2005年的49.48%降低到2014年的33.65%,具有持续降低的特征。由此可见,在山东省经济稳定发展且存在区域差异的条件下,农村居民点用地变化十分活跃,以此作为研究区具有典型性和重要的现实意义。

本研究以山东省139个县级行政区作为基本单元,研究全省2005~2014年农村居民点转型的空间特征及其经济梯度分异。2005~2014年的土地利用变化数据源自山东省各年土地变更调查数据库的流量表,从中获取各年份年初到年末的建设用地与农村居民点增量规模,计算农村居民点转型指数。这期间我国土地利用分类标准发生了变化,其中2005~2008年数据采用的是2002年1月1日起开始实施《全国土地分类(过渡期适用)》标准,分为3个一级类、15个二级类和71个三级类,农村居民点则属于建设用地中城镇村及工矿用地下的三级地类;2009~2014年数据是按照《土地利用现状分类》(GBT21010-2007)标准进行统计,其中没有农村居民点地类;为了防止数据统计差异带来的不一致性问题,根据“国标”各地类含义,将细分的农村宅基地、村庄内部的公共管理与公共服务用地、工矿用地、商服用地和交通运输用地等地类进行综合,形成与“过渡标准”相对应的农村居民点用地。2005~2014年的人口与经济数据源自各年份的《中国县(市)社会经济统计年鉴》、《山东省统计年鉴》及各地市统计年鉴,为了消除价格上涨等因素对GDP的影响,以1990年为基准统一修正为可比价,然后利用各县级行政区的GDP除以人口数得到人均GDP分值。

研究方法

包括对农村居民点转型测度、经济梯度划分、空间关联性分析等方法。

首先,借鉴龙花楼的观点,本研究认为农村居民点转型是指农村居民点在增加的建设用地总量中所占比例,将随着社会经济发展阶段的变化由高逐渐降低,直到趋于一个固定值。计算方法如式1。

(公式1)式中,TCr为农村居民点转型指数,在不同经济梯度上具有幂指数分布特征;IArl为农村居民点用地的面积增量,hm2;IAcl为建设用地总规模的增量,hm2。

然后,采用人均GDP作为分析县域经济发展的特征指标,以李善同在H.钱纳里提出的经济发展阶段划分标准基础上,结合人均经济总量与经济发展阶段关系构建的我国经济发展阶段划分标准为依据,判别各县级行政区的经济梯度等级。即,首先计算各县级行政区的人均GDP,并以1998年的美元汇率为标准进行统一换算;然后将人均GDP除以系数1.959,得到各县级行政区的购买力平价值,进而与标准比较判定经济发展阶段。

第三, 利用全局空间自相关主要用来分析全省农村居民点转型总体的空间关联和差异程度,常采用全局Moran’s I进行计算(如公式2)。I的取值在[-1,1]之间,当I>0时,表示农村居民点转型指数的空间分布具有正相关性,即高值与高值邻近或低值与低值邻近的现象显著;当I<0时,表示农村居民点转型指数的空间分布具有负相关性,即高值与低值邻近或低值与高值邻近的现象显著;当I=0时,表示农村居民点转型指数呈空间随机分布,不存在空间自相关性。全局Moran’s I可以分析单要素自身和多要素之间的空间自相关性。

(公式2)式中n为县级行政区数量,取139;xi和xj为区域i和j的农村居民点转型指数;![]() 为转型指数的平均值;wij为空间权重矩阵,是转型指数在i和j区域之间的链接关系,采用Queen邻接关系确定,空间相邻时wij=1,空间不相邻时wij=0。

为转型指数的平均值;wij为空间权重矩阵,是转型指数在i和j区域之间的链接关系,采用Queen邻接关系确定,空间相邻时wij=1,空间不相邻时wij=0。

第四,利用热点分析用来识别农村居民点转型指数相似集聚区域的空间分布位置,即不同空间位置的高值簇和低值簇分布,可以弥补全局空间自相关对空间局部关系特征分析的不足,一般通过计算Getis-Ord Gi* 指数(公式3),以Z值得分和P值检验作为热点区识别的依据。如果Z值高且P值小,说明该区域是高值集聚的热点区;如果Z值低并为负数且P值小,说明该区域是低值集聚的冷点区。Z值的绝对值越高,说明空间集聚程度越大[44]。

(公式3)式中xi和xj为区域i和j的农村居民点转型指数;wij为空间权重矩阵,计算方法同上。

最后,利用相关分析用于揭示不同时点农村居民点转型指数与人均GDP之间的关系密切程度,既包括两者之间的非空间数理统计关系,也包括两者之间的空间耦合关系,分别采用公式4、公式2计算双变量的相关系数和Moran’s I指数。

(公式4)式中r为相关系数;![]() 为农村居民点转型指数与人均GDP的协方差;

为农村居民点转型指数与人均GDP的协方差;![]() 为农村居民点转型指数的标准差;

为农村居民点转型指数的标准差;![]() 为人均GDP的标准差;x,y分别是农村居民点转型指数与人均GDP的标准化分值。

为人均GDP的标准差;x,y分别是农村居民点转型指数与人均GDP的标准化分值。

农村居民点转型的空间特征

包括农村居民点转型的空间趋势、全局和局部空间自相关特征分析。

基于ArcGIS10.3 地统计分析(Geostatistical Analyst)功能的趋势分析工具(Trend Analysis Tool),采用二次多项式拟合生成山东省农村居民点转型指数的全局趋势三维透视图发现,山东省农村居民转型指数表现为西部地区高于东部地区、南部地区高于北部地区的空间特征。

利用OpenGeoda软件,计算得到农村居民点转型指数的全局Moran’s I =0.6317,说明山东省农村居民点转型指数在99.9%置信度下存在显著的空间正相关性,散点大部分位于第一、三象限内,表明农村居民点转型指数在空间分布上呈高值-高值、低值-低值的集聚状态,全域空间上表现为农村居民点转型指数较高的县区单元趋于和较高的县区单元相邻,较低的县区单元趋于和较低的县区单元相邻。

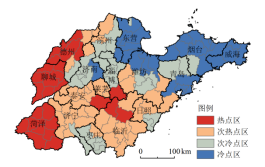

由图1可知,①在总体空间分布上,山东省农村居民点转型指数的高值簇主要分布在鲁西黄泛平原、鲁西南黄淮平原以及鲁中沂蒙山区,低值簇主要分布胶东丘陵地区和鲁北黄河三角洲地带。②从具体表现上来看,农村居民点转型指数的热点区主要分布在聊城市、德州市、菏泽市以及沂源县、新泰市、蒙阴县、沂南县等地;次热点区以前者为中心向外辐散到济宁、泰安、莱芜、临沂、日照、滨州等地;次冷点区分布在次热点区的外围和冷点区周边,集中分布在枣庄、济南、淄博、滨州、潍坊等地;冷点区主要分布在山东省东部和北部地区的青岛、烟台、威海和东营等地。值得注意的是,热点区和次热点区分布在黄淮海流域和沂蒙山区,根据《山东省主体功能区规划》,黄淮海流域是山东省的农业主产区和村庄分布密集区域,鲁中南山区则是全省生态绿心和重点生态功能区,在社会经济发展上也是山东省省会城市群经济圈重点辐射地区和未来的经济隆起带,区域的自然地理条件和社会经济基础相对落后。而冷点区和次冷点区主要分布在山东半岛城市群、“蓝黄”两大经济区和省会城市群经济圈的核心地带,该区域既是全国的优先开发和重点开发区,又是全省城镇化、工业化、信息化和农业现代化建设与协调发展的示范区,受优越的政策环境和发达的社会经济条件双重因素叠加影响显著。③在变化趋势上,与前文的全局空间分布相对应,即在东到西方向上,农村居民点转型指数由东部地区的威海、烟台、青岛等向中部地区的潍坊、淄博、济南递增,再到西部地区的聊城和德州进一步递增;在南到北方向上,则由南部地区的菏泽、临沂高值区,过渡到中部地区的济宁、泰安和淄博中值区,再到北部地区的滨州、东营低值区。

图1 山东省农村居民点转型的热点分布图

农村居民点转型的经济梯度分析

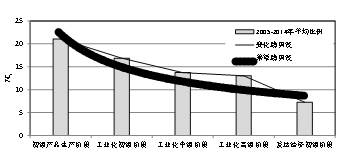

首先,对不同经济发展阶段2005~2014年农村居民点转型指数均值统计显示(图2),“十一五”、“十二五”期间山东省农村居民点占新增建设用地面积比例从经济发展低级阶段到高级阶段分别为21.07%、16.87%、13.72%、13.02%和7.27%,以幂函数(R2=0.7963)特征逐渐降低,表明从低级到高级经济发展阶段的农村居民点和其他建设用地之间逐步趋于新的平衡,该表现态势与龙花楼提出的农村宅基地转型理论假设基本吻合。

图2 山东省不同经济发展阶段农村居民点转型指数分布

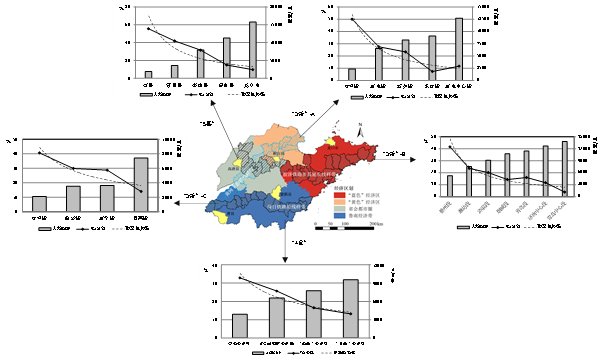

然后,综合山东省经济发展梯度分布格局和关键地理要素,分别选取“点—线—面”特征单元进行农村居民点转型的经济梯度分异探讨,其中“点”是指5个典型县级行政区,分别位于鲁东、鲁北、鲁中、鲁西和鲁南不同地理环境,并且处于不同经济发展阶段;“线”是指参照IGBP陆地样带划分标准[1]选取的3条典型样带,一是以河流为参照贯穿省域南北的黄河下游沿线样带,二是以铁路为参照贯穿省域东西的胶济铁路及其延长线样带和菏日铁路沿线样带;“面”是指山东省“两区一圈一带”发展战略对应的4大区域,如图3所示。

(1)“5县”分异特征。图7中“5县”分布显示,从龙口市到曹县的人均GDP水平依次降低,分属5个不同经济发展阶段,从经济低级县到经济高级县的农村居民点在增加建设用地中所占面积比例逐渐递减,乘幂趋势线的R2=0.8502,较好地反映了5个县市农村居民点处于不同的转型阶段。一方面,发达县市的城镇化速度较快,新增建设用地多配置在中心城区、小城镇和产业园区,同时农村人口不断减少,加上村庄和住房改造时间较早,对新增宅基地的需求很少,农村居民点在增加建设用地中的比重也就降低;另一方面,欠发达县市的农村人口比较多,随着农民收入的增加,改善住房条件的愿望强烈,加上农村基础设施建设的不断完善,农村居民点增量有所偏高。

(2)“3带”分异特征。考虑各样带上县级行政区在地域上的连续性,以所处地市为参照划分为若干段位,对于某些突变点(包括黄河下游沿线样带中的省会中心城区和胶济铁路及其延长线样带的青岛市中心城区)单独列出,然后计算2005~2014年各段位增加的建设用地中农村居民点所占比例均值。图7中“3带”分布发现,3条样带中各段位的经济差异显著,其中黄河下游沿线样带和胶济铁路及其延长线样带的段位对应着4个经济发展阶段,菏日铁路沿线样带则对应这3个经济发展阶段。虽然个别样带存在高级经济段位的农村居民转型指数略高于低级经济段位的现象,但整体上各样带从经济低级段位到经济高级段位的农村居民转型指数均呈递减态势,乘幂趋势线的R2值较高,分别是0.8115、0.7575和0.7514,也反映出3条样带不同段位的农村居民所处的转型阶段。

但是,在空间分布上各段位的经济梯度变化并不是连续的,而是存在突变点或空间跳跃性递减,如黄河下游沿线样带从菏泽段到东营段经济梯度逐渐提高,但在济南中心段发生突变;菏日铁路沿线样带的经济梯度递减过程在空间上基本是连续的,因为济宁段和临沂段处于相同经济阶段;而胶济铁路及其延长线样带的经济梯度递减过程是以济南中心段和青岛中心段为突变点,由青岛段向东转到烟威段,再向西跳跃到淄博段后又向东转到潍坊段,最后向西跳跃到德州段,呈双中心突变和3段式跳跃的变化过程。这与山东省“双核”经济发展的空间特点相一致,同时也受区位条件和自然环境等因素影响。

(3)“4区”分异特征。对山东省“两区一圈一带”发展战略区的人均GDP和2005-2014年农村居民点在增加建设用地中所占比例均值分别测算,由图7中“4区”分布可知,“4区”经济梯度差异明显,其中“蓝色”经济区的人均GDP最高,整体上处于工业化高级阶段;“黄色”经济区和省会城市群经济圈的人均GDP次之,均处于工业化中级阶段;鲁南经济带的人均GDP偏低,属于工业化初级阶段。从低级经济区到高级经济区的农村居民点在增加建设用地中所占比例呈递减变化,乘幂趋势线的R2=0.9420,不同区域农村居民点转型的阶段性特征十分显著。其中,“蓝色”经济区的城镇化水平比较高,自2011年上升到国家战略以来,新增建设用地倾向于以海洋经济为主题的产业园区建设和高端服务业发展方面,而该区域的农村居住和生活条件在2005年以前基本改造完成,所以农村居民点在增加建设用地中的比例较低。“黄色”经济区在2009年上升到国家战略后,在生态经济发展的背景下,着力加快生态环境保护和城镇集中建设,提升城镇化水平;同时,对于一些盐渍化严重区域的村落需要进行更新改造和社区化异地安置,由此也提高了农村居民点的增量比重。省会城市群经济圈和鲁南经济隆起带建设自2013年才正式启动,该区域是山东省贫困县和欠发达县集中分布区,也是“十一五”和“十二五”期间的重点扶贫区,区域经济发展一方面要加强城市、小城镇和产业园区建设,另一方面还要兼顾贫困地区的新型农村社区和基础设施建设,加上农村产业发展的需要,必然造成农村居民点在增加建设用地中的比例偏高。所以,受社会经济基础和“4区”政策执行时间差异的影响,2005~2014年山东省“两区一圈一带”的农村居民点转型表现出一定的异质性。

图3山东省不同特征单元农村居民点转型分布图

结论与讨论

(1)山东省2005~2014年农村居民点转型存在明显的空间相关性。在全局趋势上,山东省农村居民点转型指数表现为西部地区高于东部、南部地区高于北部地区,全局Moran’s I指数高达0.6317,说明山东省各县(市、区)农村居民点转型存在高值-高值、低值-低值的空间集聚模式。在局部趋势上,热点分析发现山东省农村居民点转型的热点区和次热点区集中分布在社会经济相对落后和生态环境脆弱的鲁西黄泛平原、鲁西南淮河平原以及鲁中沂蒙山区;次冷点区分布在次热点区外围的济南、淄博、潍坊、日照、滨州、枣庄等地;冷点区集中分布在社会经济比较发达的胶东丘陵地区和鲁北黄河三角洲地带。

(2)山东省2005~2014年农村居民点转型的经济梯度分异特征显著。相关分析发现,农村居民点转型与经济发展水平在数理统计上完全通过皮尔森相关性检验,在空间关联性方面除个别年份外整体上也通过Moran’s I指数检验。耦合分析发现,无论在不同经济发展阶段还是“点—县—面”特征单元上,农村居民点在增加建设用地中所在比例均表现出低级到高级经济梯度的递减规律,乘幂变化的趋势显著,这也很好验证了前人提出的农村宅基地转型理论假设。

(3)不同的经济发展阶段对应于不同的土地利用转型过程,为了适应经济新常态发展形势和要求,决策部门应及时按照土地利用形态调整或制定相应的管理与调控措施。对山东省来说,处于高等别经济发展阶段的胶东半岛、鲁中地区济南与淄博以及鲁北地区东营,其农村房屋的外延式扩建行为基本消尽,相应的基础设施建设也比较完善,房屋质量和乡村环境完全满足居民生活的需要,因此农村居民点年均增量较少,基本上处于10%左右的低水平稳定状态;但该地区城镇化进城较快,由于农村人口迁移与进城务工、房屋继承和缺乏有效的宅基地流转途径,容易加重农村居民点空心化程度,应该建立农村居民点集约利用的政策约束与激励机制,从规范用地审批程序、明确土地与房屋权属、健全增值收益分配和完善市场体系调配等方面推进农村建设用地的有效流转,稳定农村居民点与其他建设用地之间的平衡关系。处于低等别经济发展阶段的鲁西地区菏泽、聊城和德州、鲁南地区济宁和临沂,其农村居住环境能满足居民的基本生活需要,但随着收入水平的提高,居民改善居住条件的愿意迫切,导致基础设施和房屋改建扩建之势强烈,并常常伴随建新弃旧、外扩内空、一户多宅等现象产生,农村居民点增量比例多在20%左右;这些地区应结合小城镇建设和土地综合整治工程,科学制定村庄建设规划,合理分解村庄用地指标,利用城乡建设用地增减挂钩政策,逐步引导村庄“下山进川”、向道路和城镇集中,促进农村建设用地节约集约利用。处于中等经济发展阶段的其它地区,如潍坊、日照、泰安、莱芜等地,其农村居民点存在着周边高等别或低等别经济发展阶段地区的共性问题,在因地制宜采取以上治理措施的同时,还要组织开展农村空闲土地调查清理活动,加大农村存量建设用地盘活力度,新增建设用地应优先安排存量用地,通过激励机制鼓励“一户多宅”和闲置住宅的有效腾退,引导农村居民点在增加建设用地中所占比例逐步降低并趋向稳定。 (通讯员 曲衍波 姜广辉 张佰林 李慧燕 魏淑文)