与生命赛跑:乳腺癌的早筛早治全攻略

一、无声的威胁:认识乳腺癌

国家癌症中心最新数据显示,中国每年新增乳腺癌患者42.9万例,相当于每7分钟就有1名女性确诊。这个高居女性恶性肿瘤首位的疾病,正以年均3.9%的增速威胁着现代女性健康。值得关注的是,中国乳腺癌患者平均年龄较欧美国家提前10-15年,45-55岁成为发病高峰,且呈现明显年轻化趋势。

遗传因素中,BRCA1/2基因突变携带者终身患病风险高达60%-80%,这类人群往往有家族聚集现象。环境因素方面,长期暴露于电离辐射(如频繁CT检查)、外源性雌激素(如避孕药滥用)、环境污染等都可能成为诱因。生活方式中,长期熬夜导致的褪黑素分泌紊乱、高脂高糖饮食引发的代谢异常、缺乏运动造成的免疫力下降,都在为癌细胞创造温床。

临床上常见的浸润性导管癌约占70%,这类肿瘤易早期转移。分子分型中,HER2阳性型约占20%,三阴性乳腺癌约占15%,后者因治疗手段有限更需警惕。值得欣慰的是,早期乳腺癌(0-I期)五年生存率可达98%以上,而IV期则骤降至27%,这组对比数据直观揭示了早筛的救命价值。

二、黄金防线:科学筛查体系

1. 自我监测进阶法

每月月经结束后7-10天进行系统自查:站立镜前观察乳房轮廓是否对称、皮肤有无橘皮样改变;平躺时用指腹螺旋式触诊,注意区别于经前胀痛的异常硬块。近年临床发现,乳头溢液(尤其血性分泌物)、乳房局部温度升高等非典型症状占比升高,需提高警惕。

2. 影像诊断矩阵

- 超声检查:高频探头可识别2mm以上肿块,对致密型乳腺检出率高达85%,建议30岁以上女性每年1次

- 数字化钼靶:40岁后筛查金标准,能发现微钙化灶,但需注意每年辐射量控制在3mSv以内

- 磁共振成像:对多中心病灶敏感度达95%,推荐BRCA突变携带者每半年检查

- 断层合成技术:新型三维成像将检出率提升27%,特别适合腺体结构复杂者

3. 精准筛查方案

- 20-39岁:每月自检+临床触诊(每年)

- 40-44岁:超声联合钼靶(每2年)

- 45岁以上:钼靶为主(每年)+超声辅助

- 高危人群:提前5年开始筛查,增加MRI检查

三、精准打击:现代治疗武器库

1. 手术革命

保乳手术适应症已从肿瘤≤2cm扩展到3cm,配合术中放疗可将局部复发率控制在1.5%以内。前哨淋巴结活检技术使60%患者避免腋窝清扫,显著降低上肢淋巴水肿风险。乳房重建技术实现即刻再造,3D打印假体实现个性化塑形。

2. 系统治疗

- 化疗:剂量密集方案将周期缩短1/3,白蛋白紫杉醇等新药降低过敏风险

- 放疗:术中放疗单次完成,质子治疗精准保护心肺

- 靶向治疗:针对HER2、BRCA等基因突变的靶向药物能改善疾病控制率。

- 免疫治疗:PD-1抑制剂对乳腺癌特别是三阴性乳腺癌有临床研究表明有较好疗效。

3. 内分泌治疗突破

第三代芳香化酶抑制剂将激素受体阳性型复发风险降低40%,新型SERD药物(如Elacestrant)克服耐药难题。基因检测指导下的治疗时长个性化调整,避免过度治疗。

四、全周期管理:从生存到生活

1. 功能康复

淋巴水肿综合疗法包含空气波压力治疗(每周3次)、弹性绷带包扎(每天8小时)、康复操(每日2次)。肩关节活动度训练需术后2周开始,6个月内恢复至健侧90%以上。

2. 心理重建

认知行为疗法可有效缓解治疗期焦虑,正念训练降低复发恐惧。建议参加专业心理干预小组,6周课程可使抑郁量表评分下降42%。

3. 营养管理

治疗期每日蛋白质摄入应达1.2-1.5g/kg,优选乳清蛋白。膳食补充剂需遵医嘱,例如辅酶Q10缓解心脏毒性,益生菌改善肠道微生态。

五、防患未然:主动健康策略

1. 生活方式干预

- 运动处方:每周150分钟中等强度有氧运动(如快走)可使风险降低20%

- 膳食模式:地中海饮食结构(每日橄榄油20ml、深海鱼200g、十字花科蔬菜300g)

- 体重管理:BMI控制在18.5-23.9,腰围<80cm

2. 环境风险规避

减少塑化剂暴露(不用PVC保鲜膜加热食物),选择无paraben护肤品,避免夜间光污染(睡眠环境亮度<3勒克斯)。

3. 科技防护

智能穿戴设备实现乳腺温度监测,AI超声辅助系统提升自检准确性。液体活检技术可在影像学发现前1-2年捕捉循环肿瘤DNA。

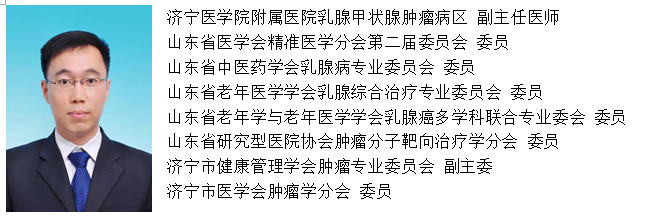

在这个与癌细胞赛跑的时代,每个女性都应成为自己健康的第一责任人。记住:早筛不是选择题,而是必答题;治疗不是终点站,而是新起点。通过建立"自查-筛查-诊疗-康复"的全周期健康管理闭环,我们完全有能力将乳腺癌转变为可防可控的慢性疾病。当科学防治成为生活常态,生命之花必将绽放得更加绚烂。(作者:济宁医学院附属医院乳腺甲状腺肿瘤病区 副主任医师 冯建博)

- 儿童实体瘤:守护小天使,从了解开始2025-02-28

- 乳腺癌筛查攻略——女性必知的“保命秘籍”2025-02-24

- 注意!这些因素容易引发血液病患者感染2025-02-24

- 血液病患者日常抗感染要注意这些2025-02-24

- 预防复发,肾癌患者治疗康复过程中需注意这些2025-02-13

- 放疗期间,乳腺癌患者如何吃出健康?2025-02-07

- 非哺乳期乳腺炎——不是哺乳期也会得乳腺炎吗?2025-02-07

- 得了乳腺癌,生活还能像以前一样吗?真相在这里2025-02-06

- 别让乳腺癌“趁虚而入”!早筛查,早安心2025-01-20

- 济宁市鱼台县科协“科普大篷车进乡村”开展科普宣传活动2023-12-21