在希望的田野上逐梦——“方寸”大棚,种出曲堤人的幸福生活

“在北京市场,7根黄瓜中至少有1根来自曲堤街道”

“年产值超17亿元”

“远销至俄罗斯、哈萨克斯坦”

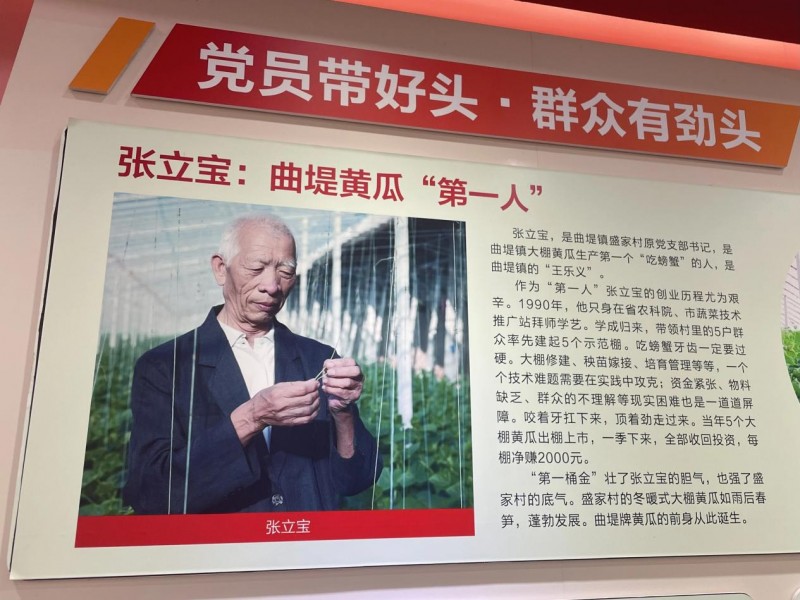

几十年间,在一代又一代曲堤人的奋斗下,小小的黄瓜发展成大产业。从“曲堤黄瓜第一人”张立宝到“棚二代”董法锋,再到优秀返乡人才张继康,他们共同书写着一部曲堤的大棚种植发展史。

“曲堤黄瓜第一人”张立宝掀开大棚种植第一页

谈起年轻时的创业回忆,81岁的张立宝老人脸上总是眉飞色舞。上世纪七八十年代,张立宝到曲堤镇盛家村任党支部书记,当时他抱着为大家伙儿办点事的心,先后带领盛家村的村民们棉花地里种圆葱,搞养殖,办面粉厂,一门心思的带领村民寻求一条致富路,然而随着时代的发展,这些“路子”走不动了,只能再寻出路。

后来,转机出现在1989年,在一次乡里组织的外出参观活动中,张立宝发现到天津这样的大城市里,大家都在种蔬菜,城市中的蔬菜需求量极大,他敏锐洞察到了蔬菜大棚种植前景广阔,回到家后他就研究起了“过冬大棚”,一次次奔赴省农科院咨询请教。

第一次试验,张立宝协调村里拿出了五亩地来搞黄瓜大棚,在当时,一个棚投入了五千元。张立宝介绍,当时他和村民都不懂技术,建棚、选膜、嫁接、控温都是难题,只能自己摸索,为了保证黄瓜发芽,都是揣在身上来保持37度的温度,天天干到晚上十二点。然而,由于种植时间的失误,一直到过年,五个大棚都没有长出一个黄瓜,直到正月过后,气温回升,开始慢慢长出黄瓜,张立宝才把心放到了肚子里。

当年的5个大棚黄瓜出棚上市,全部收回投资,每棚净赚2000元。张立宝说:“自1990年起,大家看到黄瓜大棚能快速致富后,也开始大规模种植,积极发展黄瓜大棚,越来越多的周边村庄加入这个行列,曲堤开始朝黄瓜大棚基地的方向发展。”

“棚二代”接过父辈们的接力棒 大棚种植后继有人

30年时间里,黄瓜大棚如同星星之火一样,迅速发展起来。如今有这样一群被称作“棚二代”的年轻人,接过父辈们的接力棒,实现了大棚种植的交替和延续,为曲堤大棚种植注入新活力。

见到大家口中勤劳的“棚二代”董法峰时,他正在蔬菜大棚里忙得热火朝天,“盘秧”“打虚”这些活一气呵成,尽显熟练。十年前,董法峰看到了种大棚的好景,从外地回到了家乡。他说:“种地虽然辛苦,但心里踏实,能顾上家,收入也不错,这还有啥说的?”

当记者问起他种棚的独特经验时,他的回答就是用心,种植技术是父母那一辈人一点点积累起来的,要在此基础上发扬光大,“玩棚”很辛苦,从早到晚,除了吃饭睡觉,都是呆在棚里,热、苦、累都没能把他赶出黄瓜地。为搞好大棚,董法峰利用农闲时间学习种植技术,大胆接受新鲜事物,“这几年大棚更新换代太快了,各种技术层出不穷,如果再不主动学习先进的种植和管理技术,就真的落后了。现在智能手机很方便,有什么不懂的上网一查就能知道,这也为我种植提供了便利。”

随着国家惠农政策的陆续出台以及思想观念的转变,返乡或者大学毕业后直接回家种棚的年轻人比例明显增多,为大棚蔬菜种植带来了新活力。村里的老人们深有感触地说:“年轻人,脑子灵光,敢闯敢干。他们回来,村子都活了。”

党支部领办合作社 大棚产业不断扩大

春种一粒粟,秋收万颗子。正值好景秋收时,走进曲堤街道贾家村村委会,张继康正在村委会的广场上晾晒玉米。

2023年,贾家村村集体收入达50万元,从强基村转换为示范村。这些成果离不开村党支部领办的合作社,更离不开这位89年的年轻村书记张继康。2019年,张继康返回到曲堤街道贾家村任党支部书记,“想要发挥一名党员的力量”这是他最初决定返乡时的信念。

张继康介绍说:“村民富裕但村集体经济薄弱,全村基础设施建设差,这是就任后面临的大问题。2021年,针对增强村集体经济探索出了村党支部领办合作社模式,建设第二年,他克服困难,筹措资金,建起了8个高标准大棚,对外租赁。”

芹菜、西红柿、黄瓜、甜瓜、网纹瓜,各种蔬菜作物在棚内蓬勃生长,当年就实现了村集体收入增加23万元,通过合作社运营模式,大大改善了村集体经济薄弱的情况。

当大家想要进棚参观时,张继康却带领人们来到了一座特殊的棚内,棚中一朵朵灵芝像盛开的花朵,它们有的单株生长,有的好几株长在一起,形态万千,有的灵芝上还裹满了孢子粉,很是吸引眼球。

张继康介绍,灵芝作为一种药食同源的珍贵药材,具有很高的药用价值和经济价值,今年他们开始了灵芝的试验种植,初步测算,投资5万元的菌包可达到近七万元的收入,极大提高经济效益了,试验成功后,将会大规模种植。

大棚种植“全面开”,在一个个“方寸”大棚内,种出了曲堤人的幸福生活。相信他们将坚定不移保持“闯”的精神,大胆创新,继续在农村这片希望的田野上辛勤耕耘,干出新的更大的事业。(宋菲 孙东立)