“青耘志愿行” 青春扎根乡土 文化赋能振兴

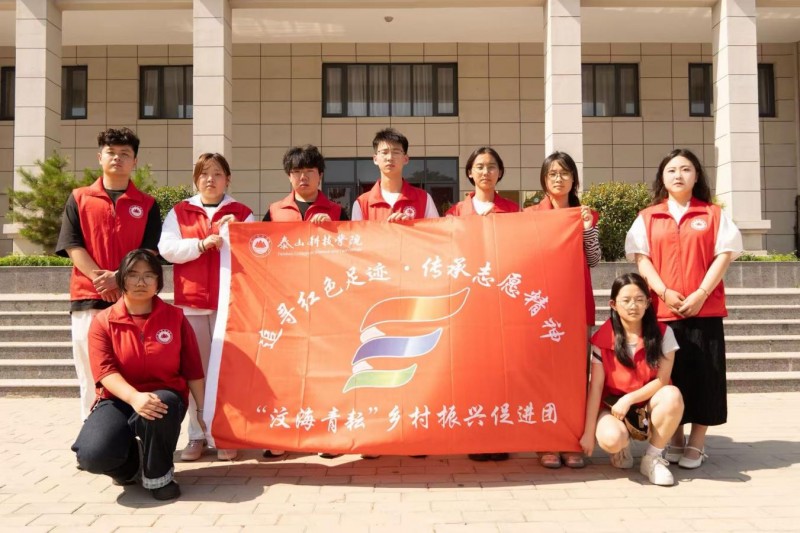

2025年6月30日至7月4日,泰山科技学院海右书院“汶海青耘”乡村振兴促进团深入泰安市大汶口镇开展为期五天的“三下乡”社会实践活动。团队以文化赋能乡村振兴为核心,通过建立实践教育基地、开展红色教育、培育讲解队伍、推动“乡村+非遗+文旅”融合等系列举措,让沉睡的文物在互动中“苏醒”,让乡村文明在创新中 “焕新”。这场青春与乡土的“双向奔赴”,为大汶口镇写下文化赋能乡村振兴的青春故事。

校地共建筑平台,青春创意激活文化传承

团队与大汶口遗址博物馆达成深度合作,以志愿服务为纽带,在泰山科技学院海右书院和大汶口遗址博物馆文化导览小屋分别打造“泰山科技学院×大汶口遗址博物馆文化创意实践基地”。基地以“海岱共生”为主题,创新性地将海岱文化与现代书院制校园文化相融合,打造出独具特色的文化展示空间。

其中,海右书院与大汶口遗址博物馆联名推出的文创产品自5月14日起在大汶口遗址博物馆文创中心和泰山科技学院野辙文创工坊正式发售,深受喜爱,累计实现文创收益13079元,为文化传承注入新活力。

基地内设有陶纹拓印、活字印刷等互动体验区,志愿者们现场开展文化讲解、非遗技艺教学等公益服务,让参观者在动手实践中感受传统文化的魅力。在基地建设过程中,团队成员充分发挥专业优势,以志愿精神参与展陈设计、内容策划等工作。他们深入挖掘大汶口文化内涵,将考古发现与当代艺术表现形式相结合,使古老的文物焕发出新的生机。

基地的建立不仅为当地增添了一处文化展示窗口,也为青年志愿者提供了服务社会、传承文化的实践平台。通过文创产品的开发与推广,进一步扩大了文化影响力,实现了经济效益与社会效益的双赢,展现了新时代青年的文化担当。

红色基因润乡土,青春讲述唤醒时代记忆

今年团队特别策划了“红色记忆传承”专题活动。队员们走访大汶口红色教育中心,系统学习革命先辈的光辉事迹,特别是深入了解开国少将刘振华的革命历程。在开国少将刘振华的事迹展前,队员们捧着史料与当地老党员促膝长谈,在泛黄的照片里拼凑革命岁月的细节;在抗战旧址的砖石间,他们用录音笔记录亲历者后代的口述史,让模糊的记忆变得清晰可触。

“红色故事不能只躺在展柜里。”带着这份思考,团队设计出“沉浸式红色研学路线”:在战斗遗址旁编排微型情景剧,让游客化身“战地通讯员”;将革命语录刻进木质书签,让红色精神能“揣在兜里带走”。从史料研读时的热泪盈眶,到创意转化时的反复打磨,青春力量正让红色基因从“记住”变成“传承”。

文物解码焕新生,青春语汇架起时空桥梁

为更好地传播大汶口文化,前期,海右书院与大汶口遗址博物馆联合成立了“师生讲解团”。博物馆研究员荣敏、李培国等为队员们进行了为期一个月的专业培训,从文物断代,纹样解读到互动话术,逐一打磨,让队员们担任起“大汶口文化推介官”的角色,用青年视角讲述千年文明。

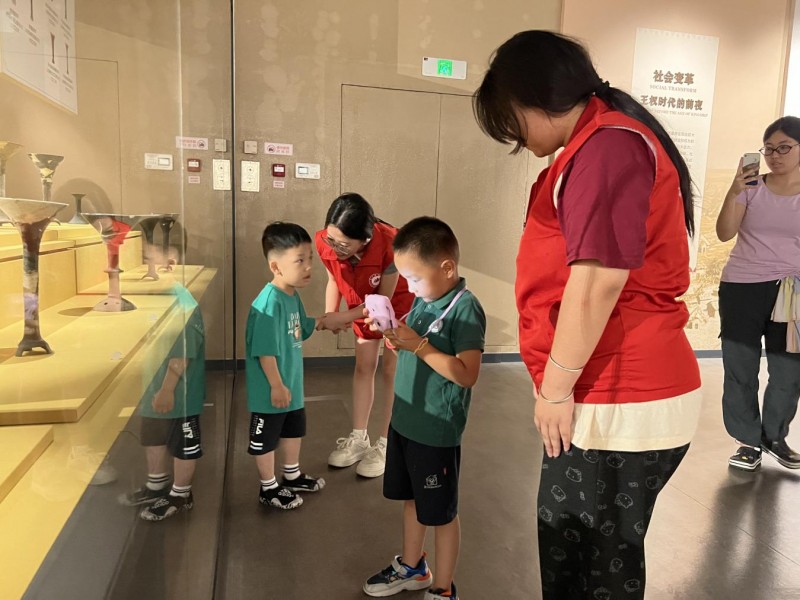

在实际工作中,红马甲讲解员们根据不同受众的特点,灵活调整讲解内容和方式。“面对小朋友,要把‘陶鬶’说成‘古代的小茶壶’;遇到专家,得讲清‘八角星纹’的宗教象征——”这是“师生讲解团”培训手册里的话。在博物馆研究员荣敏、李培国的指导下,队员们用一个月啃完《大汶口文化研究》,把考古术语译成 “家常话”,最终成为 300 余名游客的“文化向导”。

有小朋友在听完“陶猪”的故事后,画了幅《古代人的农场》;有老人看到队员复原的陶器纹饰,想起了奶奶传下的“老花样”。这场跨越年龄的文化对话,让千年文明不再是玻璃柜里的沉默展品,而是能聊、能懂、能爱的“身边历史”。

文旅融合探新路,青春创意点亮乡村新景

团队充分发挥创意优势,为大汶口镇量身打造了结合文化记忆与非遗体验的沉浸式旅游路线。在大汶口非遗馆考察期间,团队成员实地采集文化元素、梳理资源点位,将文化认知转化为实践方案。

通过深入调研,成员们设计出“时空走廊”主题游览路线。“扫码听明石桥的传说,AR看古陶窑的烧造场景——”这条“时空走廊”旅游路线,藏着队员们5天调研的心血。他们踩着晨露丈量明石桥的每块石板,蹲在古陶窑遗址旁画草图,最终把分散的文化点串成“可游、可玩、可回味”的风景线。

计划开发的“云游大汶口”小程序,正把文物展搬进手机屏幕。从田间地头的灵感迸发,到科技赋能的创意落地,青春智慧正让“文化资源”变成“乡村资产”。

志愿服务暖民心,青春脚步踏遍乡土角落

团队深入基层开展系列文明实践活动。在卫驾庄村,通过入户宣讲、文艺演出等形式,倡导移风易俗,推动形成文明新风尚。活动得到村民积极响应,不少群众主动表示要践行新风俗,树立新观念。

暮色中的卫驾庄村广场上,团队以《夜空中最亮的星》拉开音乐会序幕,吉他旋律与舞台投影的陶器纹样同步流转。一曲《爸爸妈妈》引发村民情感共鸣,许多老人潸然泪下。演出间隙,队员们还组织了健身操教学,村民们跟随音乐节奏欢快舞动,现场气氛热烈。这场融合现代艺术与乡土情怀的音乐会,以群众喜闻乐见的形式传播文明理念,让移风易俗的种子在欢声笑语中播撒进村民心田。

生命教育入童谣,青春接力浸润安全成长

志愿服务不是“完成任务”,而是“把心放在村里”。在大汶口镇幼儿园,布偶剧里的“小鸭子”教会孩子“远离深水区”,儿歌里的“防溺口诀”成了课间传唱的流行曲。当小朋友举着画满“安全小超人”的纸,大声说“谢谢哥哥姐姐”时,这场守护,早已超越“讲一堂课”的意义。团队成员从讲解溺水危害,到传授防溺技巧,再到模拟避险场景,以生动形式为乡村孩童撑起“安全保护伞”,从细微处守护乡村发展基石,彰显团队守护乡村安全的决心。

向下扎根,是队员们蹲在遗址旁记笔记时沾的泥土,是入户宣讲时晒黑的脸颊,是为了改好一句讲解词熬红的眼;向上生长,是文创产品货架上的新亮色,是游客听完故事后眼里的光,是村民说起“这些娃娃”时的笑意。

这场“三下乡”,不是终点而是起点。从校地共建到红色宣讲,从文旅创新到文明实践,团队始终以志愿精神为引领,将专业知识转化为服务乡村的实干力量。海右书院的学子们正把实践笔记变成 “长效方案”,青春力量与乡土大地的相遇,终会让乡村振兴的故事里,既有文化的根,也有未来的光。