中央民族大学学子深耕调研:破解客居京少数民族归属感难题,助力铸牢中华民族共同体意识

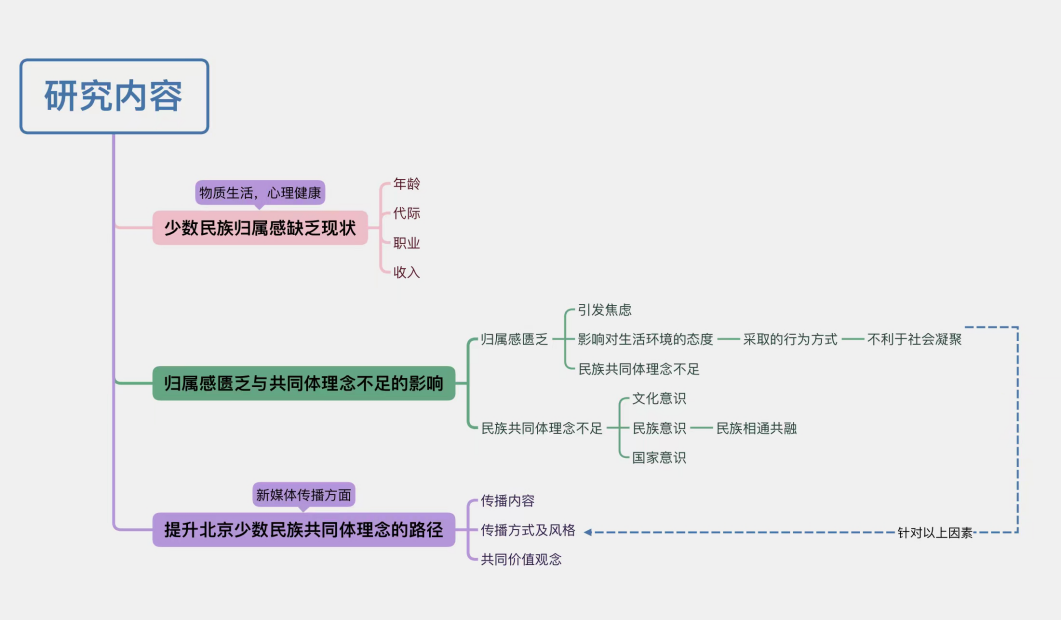

近日,中央民族大学新闻与传播学院“吾心安处是吾乡”创新训练项目团队圆满完成《客居北京的少数民族归属感缺乏与共同体理念提升研究》结题工作。该团队历时近一年,综合运用实地走访、问卷调查、文献研究等多元调研方法,系统剖析客居北京少数民族群体归属感现状,探索共同体理念提升路径,为新时代民族工作注入青春智慧,提供了坚实的学理支撑与宝贵的实践启示。

多维调研直击痛点,精准定位归属感缺失症结

为全面掌握客居北京少数民族群体的真实状况,团队将调研焦点集中于这一群体,深入牛街等少数民族聚居区域,与从事餐饮、服务、教育等行业的少数民族务工人员展开面对面交流。通过回收有效调查问卷、开展深度访谈,团队梳理出影响该群体归属感的四大核心因素:饮食文化的显著差异让部分少数民族群体难以快速适应日常饮食生活;节日风俗的隔阂使他们在重要节庆期间难以获得文化认同与情感共鸣;教育适应不畅问题,尤其体现在随迁子女融入本地教育体系过程中面临的挑战;此外,在城市生活中产生的心理健康压力,也进一步加剧了归属感的缺失。

尽管北京在民族政策落实与文化保障方面已搭建起良好框架,但调研数据仍显示,部分少数民族群体存在“身份认同不足”“社会支持感偏弱”等现实困境,这些问题不仅影响个体生活质量,更对社会凝聚力的提升构成潜在阻碍。

借鉴“牛街模式”经验,探索民族融合可行路径

在调研实践中,“牛街模式”成为团队重点考察的对象。作为北京市少数民族聚居区的典型代表,牛街凭借特色清真饮食、浓厚宗教文化氛围以及完善的社区服务体系,成功营造出多元文化和谐共存、各民族互帮互助的良好局面,为少数民族群体融入城市生活提供了优质范例。

团队经过深入分析总结得出,“牛街模式”的成功经验具有可复制、可推广的价值:其一,完善的公共服务设施是基础,能够满足少数民族群体的日常生活与文化需求;其二,积极营造多元文化氛围,尊重并展示各民族特色文化,有助于增强群体的文化认同感;其三,坚持以人为本的管理方式,切实关注少数民族群体的实际需求,可有效提升他们的城市融入感与身份认同感,为其他地区少数民族聚居区的建设提供了重要参考。

青年学子勇担使命,在实践中深化责任认知

“吾心安处是吾乡”项目团队由中央民族大学新闻与传播学院多名学生组成。在近一年的研究过程中,团队成员充分发挥专业优势,将传播学、社会学等跨学科知识运用到调研实践中,不仅显著提升了自身的科研能力与问题分析解决能力,更在深入接触民族工作议题的过程中,深化了对民族团结重要性的认知,树立起强烈的社会责任感。

项目组长姚智行表示:“开展此次研究,我们的核心目标是用严谨的学术研究回应社会现实问题,让每一位客居北京的少数民族同胞,不仅能实现‘安居’,更能在此‘乐业’,真正融入这座城市,找到心灵的归属。”团队其他成员也纷纷坦言,此次调研经历让他们深刻理解了民族团结的深层意义,切实做到了“从社会中来,到社会中去”,将专业知识转化为服务社会的实际力量。

研究成果兼具实效,为铸牢共同体意识赋能

该项目的研究成果不仅具备重要的学术价值,更在现实应用层面展现出显著意义。针对调研中发现的问题,团队结合实际情况,提出了一系列切实可行的共同体理念提升路径:在新媒体传播层面,建议通过优化传播内容、创新传播方式与风格,营造积极健康的网络环境,传递各民族相通共融的正能量;在文化建设层面,主张通过举办丰富多彩的民族文化活动,强化各民族群众的共同体认同;在教育与民生层面,强调推进教育融合,加强对少数民族随迁子女的心理关怀,助力他们更好地成长发展。

同时,团队呼吁社会各界进一步关注少数民族客居群体的生活状态,携手营造“各民族一家亲”的和谐社会氛围。此次调研不仅是一次大学生科研创新的成功探索,更是一堂生动的“青春思政课”。中央民族大学学子以脚步丈量城市脉络,用笔触记录社会现实,用实际行动践行青年责任,为铸牢中华民族共同体意识、推动民族团结进步事业贡献了青春力量(姚智行)