小肠癌:深度探究这一“隐匿”的消化道肿瘤

在消化道肿瘤范畴内,小肠癌的知名度相较于胃癌和结直肠癌较低,其发病率仅占胃肠道恶性肿瘤的1% - 3%。由于该疾病早期症状隐匿,诊断存在一定难度,故而确诊时大多已处于中晚期,治疗效果和预后状况欠佳。期望本文能够助力大家认识小肠癌,提升警惕意识。

一、小肠癌:不可因“罕见”而予以忽视

小肠是人体消化道最长的部分,长度约为5 - 7米,涵盖十二指肠、空肠和回肠,承担着消化、吸收以及免疫防御等功能。尽管其长度占消化道的70%以上,然而肠腔较为宽大,内容物流动速度较快,黏膜更新迅速,且免疫细胞丰富,因此小肠癌的发病率低于其他消化道肿瘤。近年来,随着影像学技术的发展以及民众健康意识的提升,小肠癌的检出率呈上升趋势。发病年龄多集中在50 - 70岁,男性患者略多于女性。病理类型主要包括腺癌、类癌、淋巴瘤和肉瘤,其中腺癌占比为40% - 50%,多发生于十二指肠和空肠上段;类癌常见于回肠末端,部分患者伴有类癌综合征。

二、小肠癌的致病因素:需警惕这些风险

目前,小肠癌的病因尚未明确,但以下因素会增加患病风险:1. 遗传因素,例如家族性腺瘤性息肉病等患者的发病风险是普通人的10 - 20倍,此类人群需定期进行筛查;2. 肠道慢性疾病,如克罗恩病等会致使小肠黏膜受损、修复异常,进而增加癌变的概率;3. 生活习惯与环境因素,长期吸烟、饮酒、高脂高蛋白饮食、缺乏运动以及接触化学致癌物等情况可能诱发癌变;4. 其他因素,有消化道肿瘤病史、小肠梗阻或手术史的患者发病风险会升高。

三、小肠癌的临床表现:早期信号易于“隐匿”

小肠癌早期症状缺乏典型性,部分患者并无明显不适,从而导致诊断延迟。病情进展之后,可能出现以下症状:1. 消化道出血,表现为黑便、柏油样便等,长期出血可引发贫血;2. 腹痛,因肿瘤生长导致小肠梗阻等情况引起,疼痛位置不固定,可伴有腹胀等症状;3. 腹部肿块,多位于脐周或右下腹,质地较硬、活动度较差,肿块增大时可压迫周围器官;4. 全身症状,晚期患者会出现体重下降等消耗性症状,类癌患者还会有类癌综合征的表现。

四、小肠癌的诊断与治疗:精准诊疗是关键

诊断方法:由于小肠位置特殊,诊断需要多种手段相结合:1. 影像学检查,腹部增强CT等能够显示肿瘤的情况,胶囊内镜和小肠镜是诊断的“金标准”,可通过活检明确诊断;2. 实验室检查,血常规可用于检查是否存在贫血,肿瘤标志物可用于监测病情,类癌患者的相关指标有助于诊断;3. 病理检查,获取肿瘤组织切片,明确病理类型和分化程度,是确诊的依据以及治疗的参考。

治疗手段:小肠癌以手术治疗为主,并结合综合治疗,治疗方案依据病情分期等因素制定:1. 手术治疗,对于早期和局部进展期患者是首选治疗方式,需切除肿瘤及周围组织,当出现远处转移且伴有并发症时可进行姑息手术;2. 化疗,适用于晚期或复发转移患者,常用联合化疗方案;3. 靶向治疗,特定基因突变的患者可使用靶向药物,免疫检查点抑制剂对部分晚期患者具有治疗潜力;4. 放疗,由于小肠对放疗不敏感且容易损伤正常组织,因此应用较少,仅用于缓解晚期转移症状。

五、小肠癌的预防与随访:早筛早防是核心

预防建议:尽管目前尚无特效的预防方法,但可通过以下措施降低患病风险:1. 保持健康饮食,确保营养均衡;2. 戒烟限酒;3. 规律进行运动,增强机体免疫力;4. 积极治疗基础疾病;5. 高危人群从40岁开始定期进行筛查。

随访管理:小肠癌患者术后需要进行长期随访,术后1 - 2年每3 - 6个月复查一次,3 - 5年每6 - 12个月复查一次,5年后每年复查一次,复查项目包括多项检查,必要时需进行小肠镜检查。

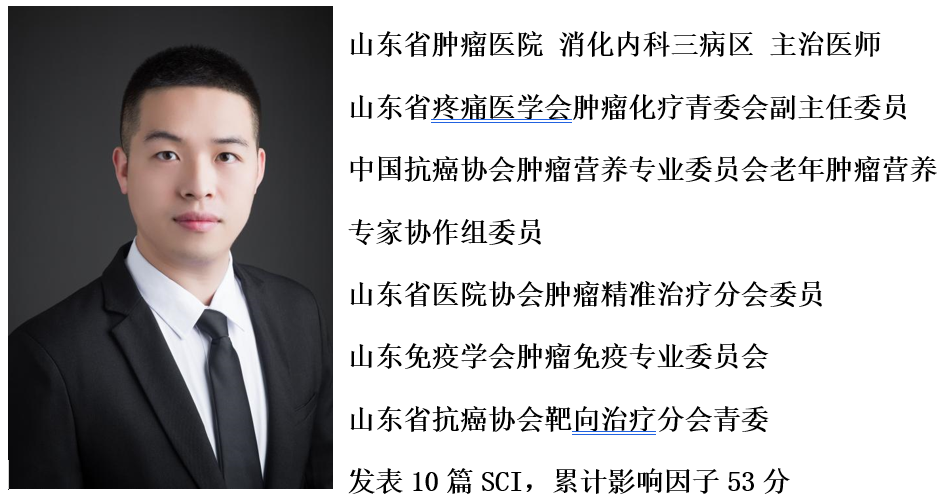

综上所述,小肠癌发病率较低,但早期症状隐匿、诊断困难,需要引起重视。通过提高认知、开展筛查、进行规范治疗与随访等措施,可改善患者的预后和生活质量。 (作者:山东省肿瘤医院 彭洁琼)

- 什么是基因突变,肺腺癌突变类型如何治疗与康复?2025-09-25

- 肺癌治疗:科学应对的关键要点2025-09-25

- 光明使者王超的十余年坚守与远征2025-09-12

- 生死时速:滕州市中心人民医院神经内科成功完成动脉取栓手术,及时救治患者2025-09-08

- 急诊室的守护者--记山东大学齐鲁第二医院急诊医学中心副主任邵明举2025-09-08

- 揭秘结直肠癌的预警信号与防癌攻略2025-09-08

- 年轻乳腺癌:被忽视的“粉红危机”2025-09-08

- 肝癌:早发现早干预,守护肝脏健康2025-09-08

- 肺磨玻璃结节≠肺癌!科学评估与健康随访指导2025-09-05

- 放疗并不可怕:7个误区与正解2025-09-05